弁護士による債務整理で、借金問題を解決できます。借金をゼロにしたり、毎月の支払額を減額したり、住宅を残したまま借金を減額することが可能です。債務整理には、裁判所を利用する手続き(自己破産・個人再生)と裁判所を利用しない手続き(任意整理)があります。

債務整理をお考えの方へ

- 借金の返済が苦しい

- 自己破産で借金を0円にしたい

- 個人再生で持ち家を維持したい

- 借金の総額を減らしたい

- 毎月の返済額を減らしたい

- 過払い金を回収したい

当事務所の弁護士に

ご相談ください。

弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所

にご相談ください。

債務整理の取扱業務

債務整理について

わかりやすく動画で説明いたします

専門サイトをご用意しております。

弁護士に依頼するメリット

-

安心価格

相談料は無料、弁護士の費用分割払いOKです。

債務整理のご相談は、初回30分無料(電話相談は15分無料)で実施しております。

ご依頼後の弁護士費用は、借金の返済をストップした上で、分割でお支払いいただけます。 -

相談しやすい

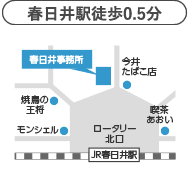

春日井駅前徒歩0.5分の事務所。北口ロータリーの正面です。

電話やオンライン(ZOOM)による相談も実施しています。

仕事が忙しい方でもご相談・ご依頼することができます。 -

豊富な実績と専門性

自己破産、個人再生、任意整理、法人破産などの経験・実績が豊富にあり、高い専門性があります。

ご依頼者様の借金のお悩みについて、最良の解決方法をご提案します。

弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所

にご相談ください。

弁護士費用

| 着手金 | 200,000円(税込220,000円) ~ 事前に御見積いたします |

|---|---|

| 報酬金 | 無料(0円) |

| 着手金 | 200,000円(税込220,000円) ~ 事前に御見積いたします |

|---|---|

| 報酬金 | 無料(0円) |

| 着手金 | 債権者1~2社:債権者1社につき 30,000円(税込33,000円)~ 債権者3社以上:債権者1社につき追加20,000円(税込22,000円)~ |

|---|---|

| 報酬金 |

1.和解報酬金:着手金と同額 2.減額報酬金:減額した金額の10%(税込11%)(減額した場合) 3.過払報酬金:回収した過払金の20%(税込22%)(過払いの場合) |

| 着手金 | 無料(0円) |

|---|---|

| 報酬金 | 回収した過払い金の20%(税込22%) |

解決までの流れ

1

ご相談・ご依頼

弁護士による無料相談で、最適な解決方法をご提案。ご依頼後、すぐに借金の返済・債権者からの取立や督促が止まります。

2

事件処理

弁護士が代理人となって、債権者と交渉、自己破産や個人再生を裁判所に申し立てるなど借金・債務整理を遂行します。

3

解決

任意整理なら各債権者と和解が成立、自己破産なら免責許可、個人再生なら再生計画認可を得て、事件解決となります。

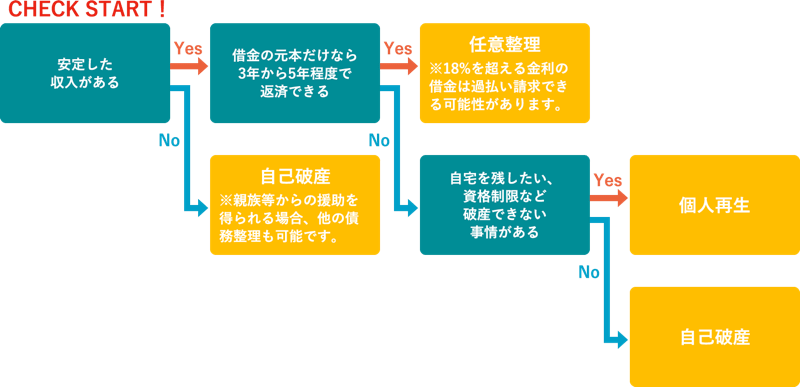

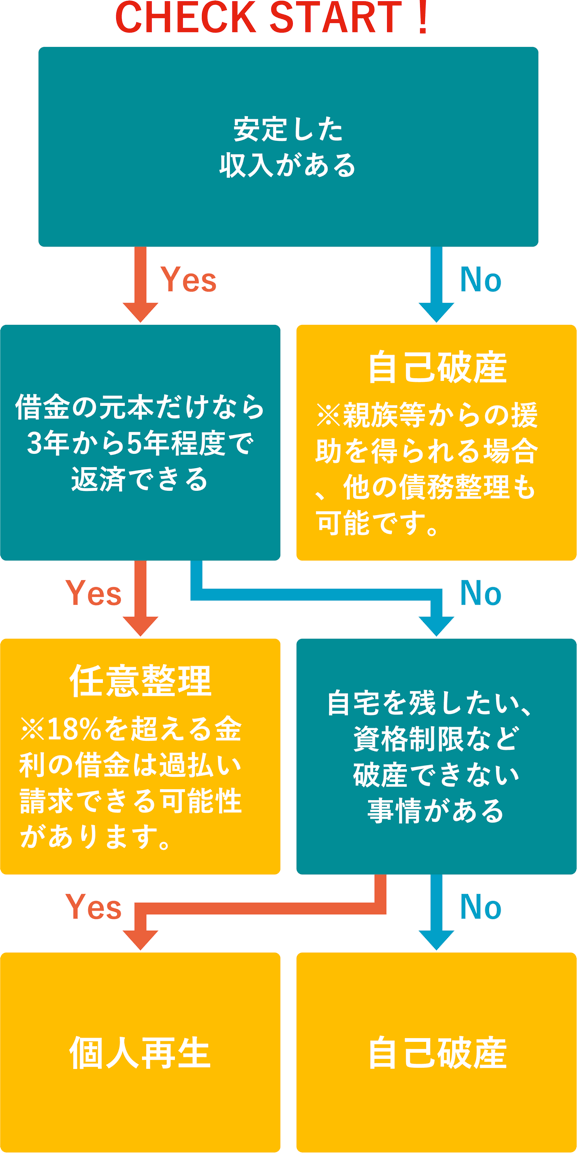

任意整理・自己破産・個人再生の選び方

下のフローチャートで、どの方法が最良かチェックしてみてください!

※本フローチャートは簡易なものですので、実際の手続きの選択については必ず弁護士にご相談ください。

解決実積

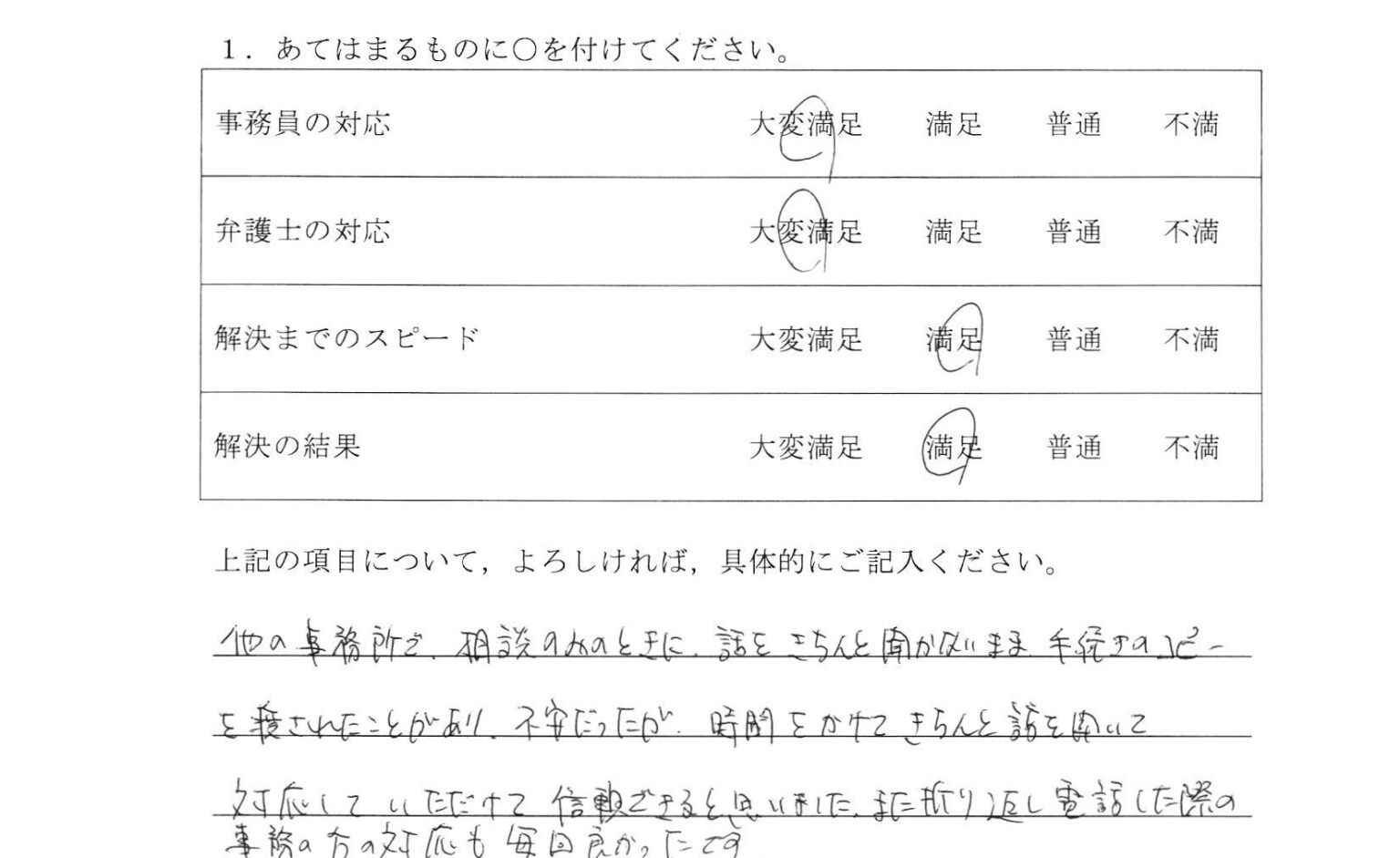

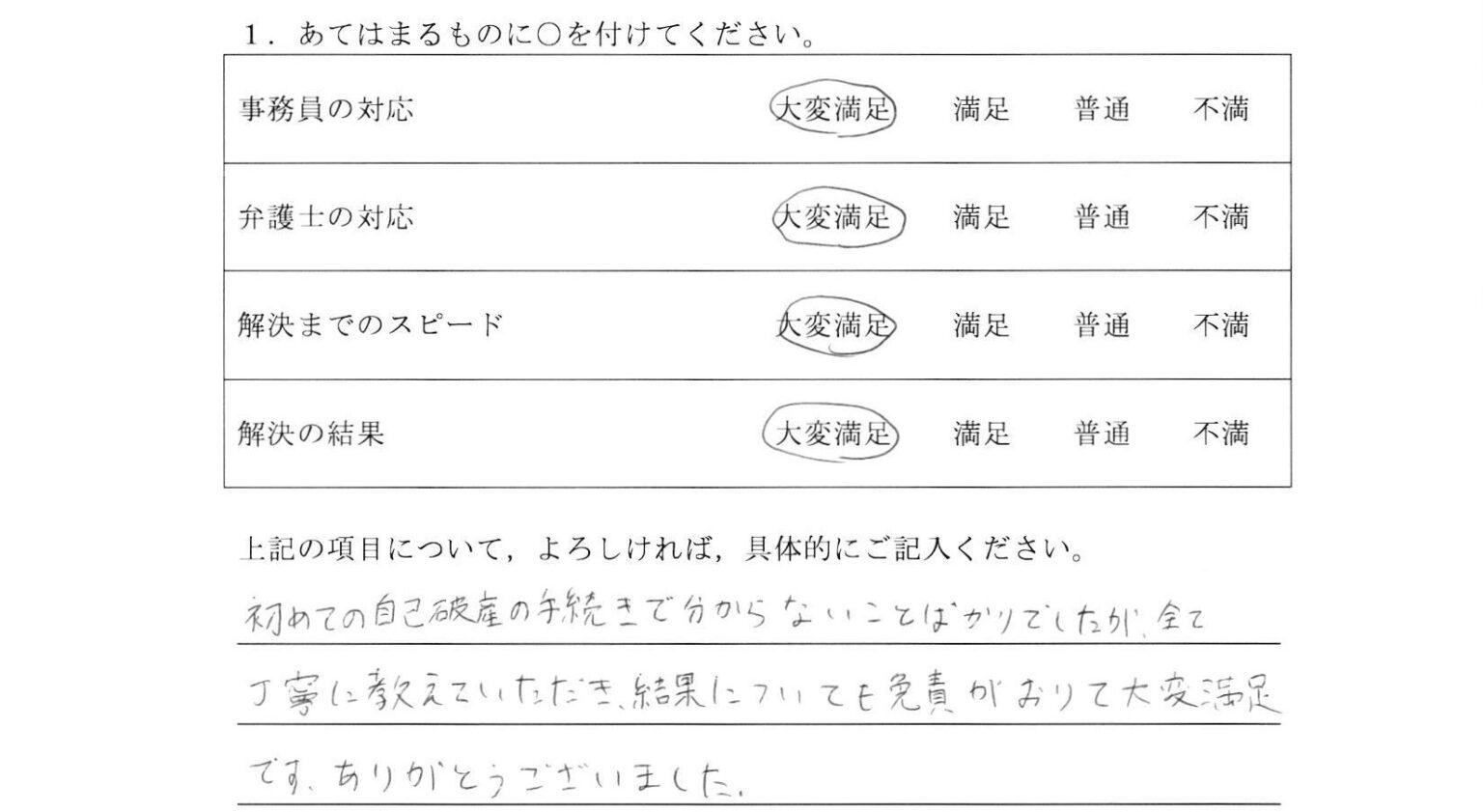

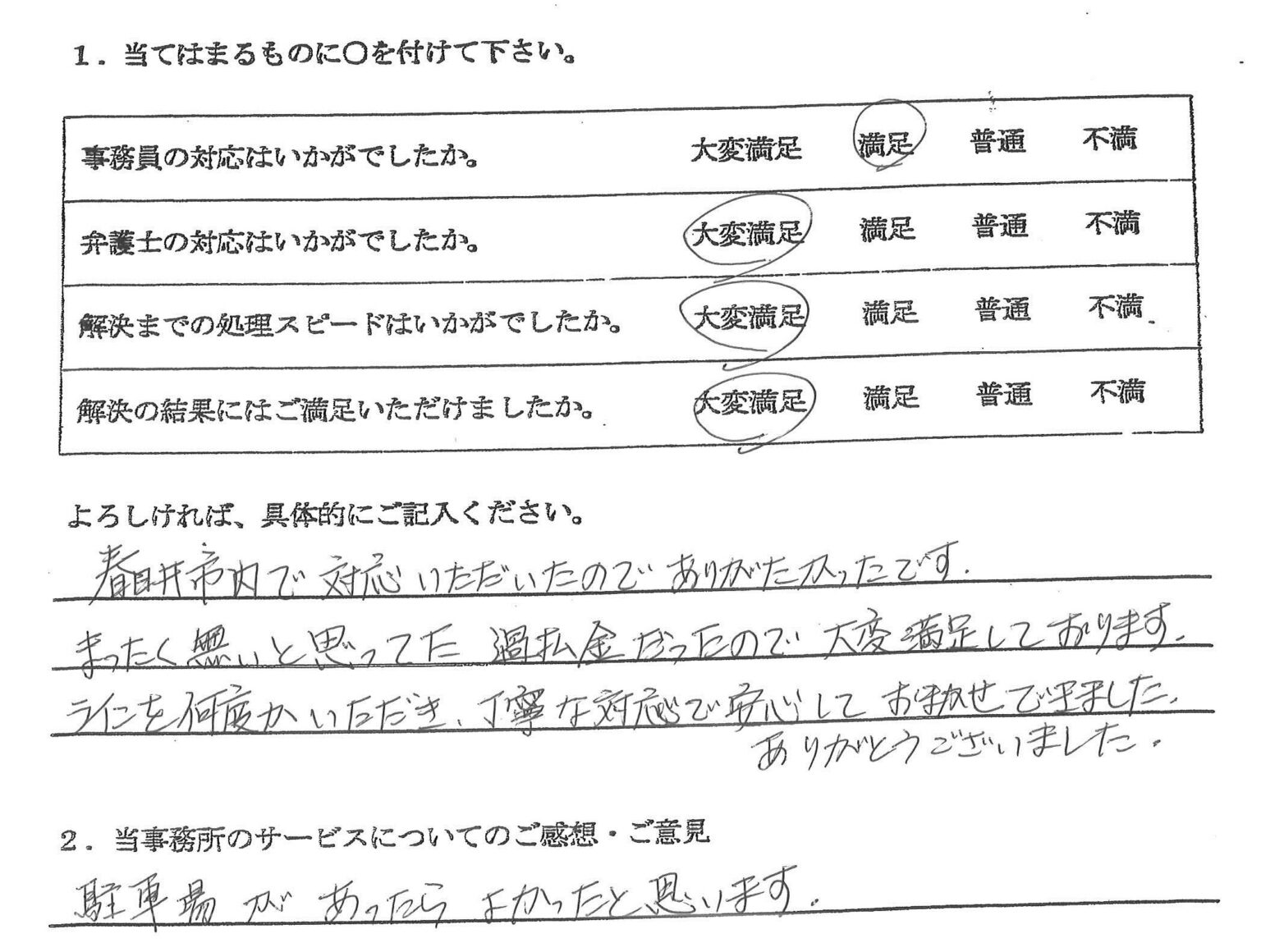

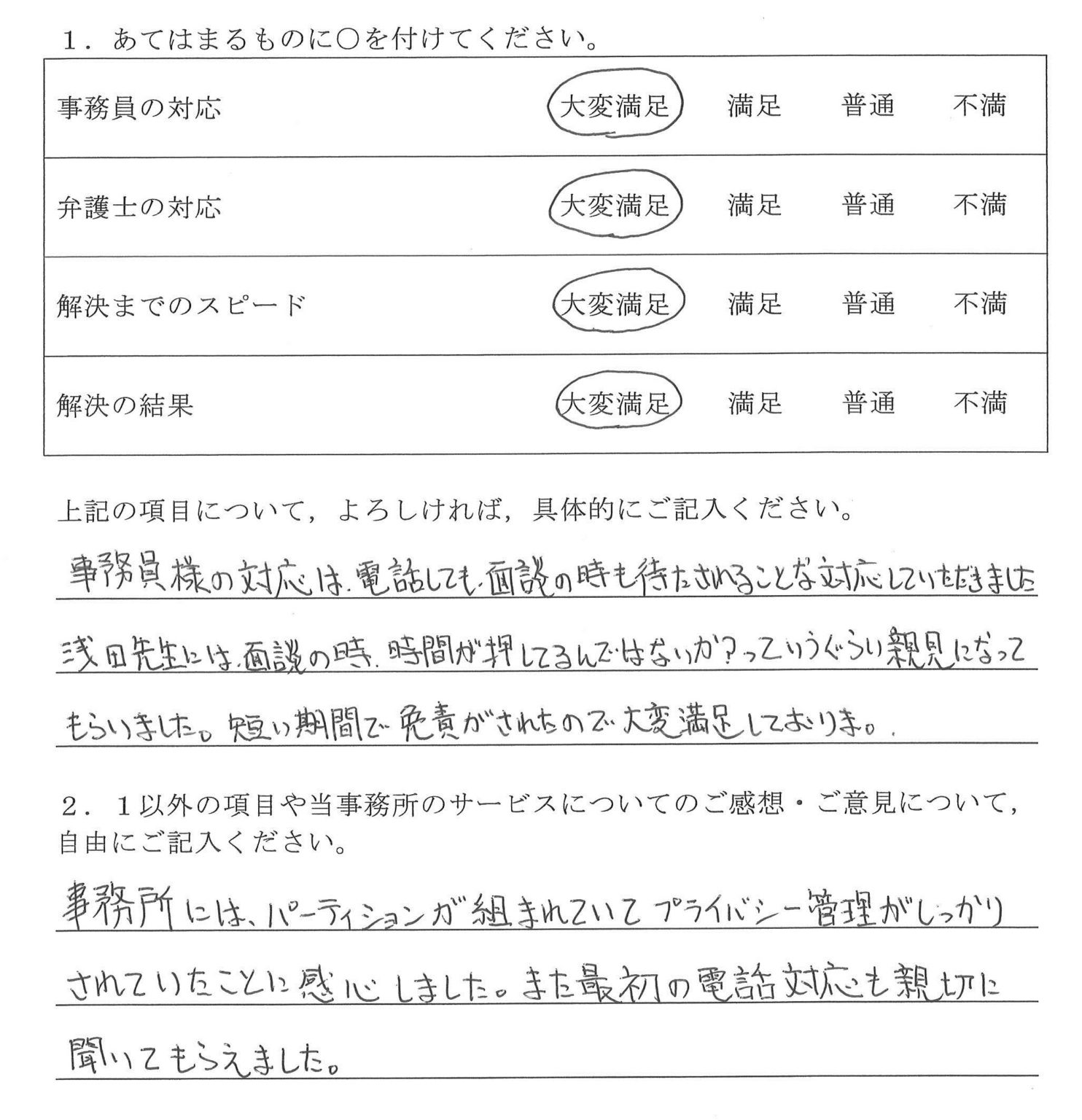

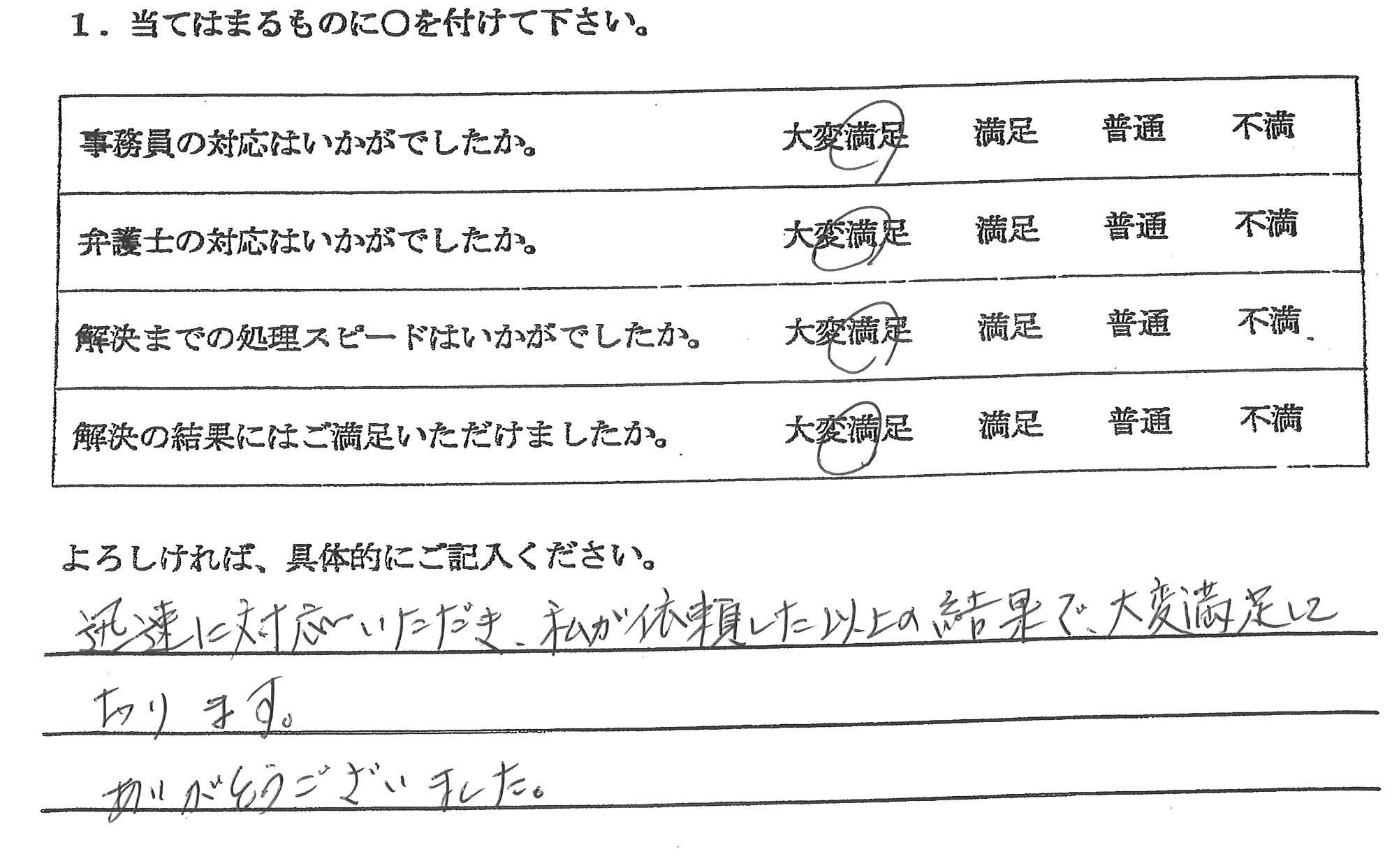

ご依頼者様の声

よくあるご質問

基本的には可能です。任意整理の場合の債権者との連絡や、自己破産や個人再生の場合の裁判所とのやり取りなどは、すべて弁護士が行います。弁護士から依頼者様への連絡も電話やLINEを利用し、書類は事務所で手渡しさせていただくなどの配慮を行っております。ただ、家族が保証人になっているケースなど、秘密にするのが難しい場合もありますので、事前に弁護士にご相談ください。

はい。ブラックリストとは民間の信用情報機関に事故情報が登録されることですが、債務整理をすると原則としてこのブラックリストに登録されます。ブラックリストに登録されると一定の期間新たな借り入れが行えず、住宅ローンや自動車ローンも組めなくなり、一般的にはクレジットカードも作れなくなります。その期間は債務整理の種類により異なりますが、たとえば自己破産の場合は7年~10年程度とされます。

一般的には以下のとおりですが、個別の事情によって大きく変わることもあります。ご相談の際に弁護士に見通しをお尋ねください。

任意整理 3~8か月

破産・個人再生

申立て準備 2~3か月+裁判所での所要期間

破産(同時廃止) 2~3か月

破産(管財) 6~8か月

個人再生 6~8か月

はい。債務整理の弁護士費用は分割でのお支払いに対応しております。弁護士が受任することでその直後から返済をストップできるため、申立てまでの期間に予納金などを積み立てていただくことも可能です。

借金の原因がギャンブルや浪費である場合、免責不許可事由に該当するため、自己破産による免責が認められない可能性があります(裁量免責が通る可能性はあります)。個人再生であれば、原則として借金の理由による制限はありません。また、任意整理の場合も問題になりません。