遺留分減殺請求

弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。

カテゴリから探す

「遺留分減殺請求」のよくあるご質問一覧

遺留分とは何のことですか。

遺留分の侵害があったらどうしたらよいですか。

特別受益も遺留分減殺の対象となるのでしょうか。

遺留分減殺請求はいつまでに行わなければいけませんか。

訴訟外で遺留分減殺請求をしましたが、相手方が応じてくれません。どうしたらよいですか。

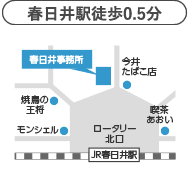

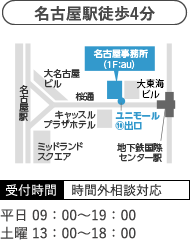

対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)